Literatur

Training

Der Begriff Training als solches umfasst alle organisierten Übungsprozesse, die eine Veränderung

des bisherigen Zustands bewirken.

Ausbildung und Übung verbessern die Bewegungsfertigkeiten eines Pferdes oder eines Reiters.

Durch sportliches Training soll die sportliche Leistungsfähigkeit gesteigert werden.

Wichtige Komponenten dabei sind:

- Entfaltung der Persönlichkeit

- zielgerichtetes Handeln

- planmässige Durchführung

- ökonomischer Ablauf

- Leistungssteigerung

- Wissenschaftlichkeit

- komplexer Prozess

Sportliches Training bewirkt Veränderungen im physischen, psychischen und sozialem Bereich

auf erzieherischer und inhaltlicher Ebene.

Das übergeordnete Ziel jedes langfristigen sportlichen Trainingsprozesses ist die Steigerung

und Stabilisierung sportlicher Leistung(sfähigkeit).

Als sportliche Leistung bezeichnet man eine erkennbare, nach quantitativen und qualitativen

Normen mess- bzw. bewertbare Bewegungshandlung.

Spezielle Trainingsziele sind z.B.

- Meiserschaften

- Qualifikationen

- Titelgewinne

- persönliche Bestleistung

- Erlernen neuer Fertigkeiten

Im Trainingsprozess wird darauf hingearbeitet, leistungsbeeinflussende Komponenten,

soweit - abhängig von ihrer Trainierbarkeit - möglich, im Hinblick auf die angestrebten Ziele und

unter Berücksichtigung des Sportlers herauszubilden oder zu verändern.

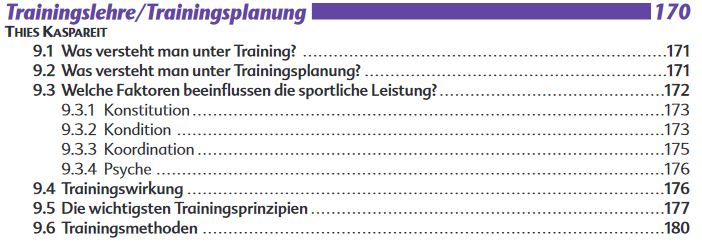

Komponenten der sportlichen Leistungsfähigkeit

Kondition

Eine wesentliche Komponente der sportlichen Leistung ist die Kondition.

Unter Kondition im Sport versteht man die gewichtete Summe der konditionellen Fähigkeiten Ausdauer,

Kraft, Schnelligkeit, Flexibilität und ihre Realisierung durch Bewegungsfertigkeiten/-techniken und

Persönlichkeitseigenschaften.

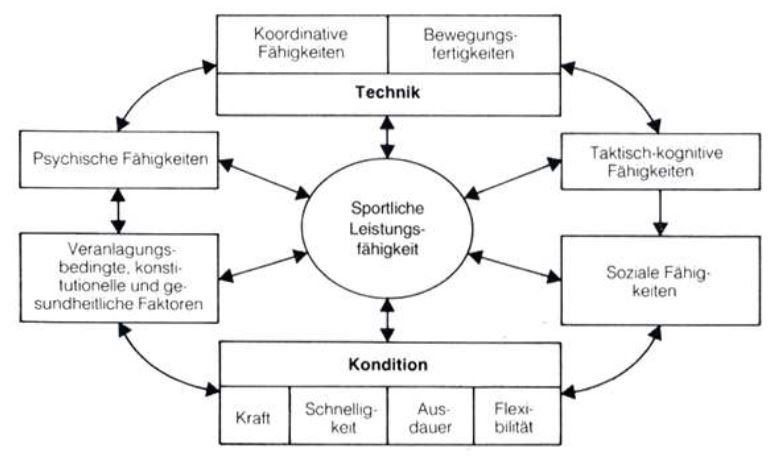

Zu den konditionellen Fähigkeiten zählen:

- Kraft

- Ausdauer

- Schnelligkeit

- Beweglichkeit

Beweglichkeit

Zur Beweglichkeit (Flexibilität) zählen die aktive und passive Dehnfähigkeit sowie die Gelenkigkeit.

Der Begriff Dehnfähigkeit bezieht sich auf die Dehnfähigkeit von Muskeln, Sehnen, Bändern und Gelenkkapseln,

während die Gelenkigke it das durch die Gelenkstruktur vorgegebene Bewegungsausmaß beinhaltet.

Den anatomischen Rahmen für die möglichen Bewegungsamplituden in verschiedenen Gelenken und Gelenksystemen bildet die Gelenkigkeit,

die durch die anatomisch vorgegebene Gelenksarchitektur (Scharnier-, Sattel-, Dreh- oder Kugelgelenk) bereits maßgeblich vorbestimmt ist.

Grundsätzlich lässt sich die Gelenkigkeit durch Training nicht verbessern, wobei die Dehnfähigkeit durch kontinuierliches Training

eine beträchtliche Verbesserung der Beweglichkeitsleistung zulässt.

Kraft

Kraft ist die Fähigkeit des neuromuskulären Systems, mit Muskelkontraktionen

(mit mehr als 30% des individuellen Kraftmaximums) Widerstände zu überwinden,

ihnen nachzugeben oder sie zu halten. Kraft kommt als „Reinform“ (Maximalkraft) z.B. beim Gewichtheben vor.

Ausdauer

Ausdauer setzt sich zusammen aus Ermüdungswiderstandsfähigkeit plus rascher Erholungsfähigkeit.

Die Ausdauer kann also u.a. folgende Aufgaben erfüllen:

- Beschleunigung der Wiederherstellung nach Trainings- und Wettkampfleistung (schnelle Regeneration)

- Stabilisierung von sportlicher Technik und zugehöriger Konzentrationsfähigkeit

- Erhöhung der Belastungsverträglichkeit bei umfangreichen Belastungspensum (z.B. auf Turnieren)

- Aufrechterhalten einer optimalen Belastungsintensität bei länger dauernden Belastungen

Reine Ausdauerleistung wird etwa im Distanzsport gefordert.

Methoden im Ausdauertraining

Dauermethode ist eine kontinuierliche Methode (aerob) bei gleichmässigem Tempo.

Tempowechselmethode (aerob und anaerob), z.B. bei wechselndem Tempo in hügeligen Gelände.

Bei der Wiederholungsmethode wird ein Belastungsreiz gesetzt, dann nach fast vollständiger

Erholung wird ein erneuter Belastungsreiz gesetzt.

Die Intervallmethode kann (extensiv) nahe der anaeroben Schwelle (Belastungsintensität 60-80%)

betrieben werden, oder (intensiv) bei einer Belastungintensität bei 80-90%, zeitweise im anaeroben Bereich.

Bei der Intervallmethode wird der Trainingsablauf von Pausen unterbrochen.

Die Pausen werden im Intervalltraining so gewählt, dass sie nicht zur vollständigen Erholung führen.

Die Pausenlänge ist vielmehr so zu gestalten, dass die nächste Belastung dann folgt, wenn man sich eine gleiche

Belastung gerade eben wieder zutraut. Man nennt solche Pausen lohnende Pausen, weil der Körper zu dem genannten

Zeitpunkt den wesentlichen Anteil der Erholung nach der vorangegangenen Belastung geschafft hat.

Bei der lohnenden Pause erholt sich der Körper im ersten Drittel der Erholungszeit etwa zu zwei Dritteln.

Bei der unvollständigen Erholung wird nur dieses erste Drittel genutzt, man bezeichnet dies als lohnende Pause.

Schnelligkeit

Schnelligkeit ist die Fähigkeit, höchstmögliche Reaktions- und Bewegungsgeschwindigkeiten zu erzielen.

Die Schnelligkeit lässt sich also unterteilen in die Reaktionsschnelligkeit als die Fähigkeit, auf einen

Reiz hin in kürzester Zeit zu reagieren (z.B. Umschalten von Angriff in die Verteidigung) und die Aktionsschnelligkeit

als Fähigkeit, (azyklische) Bewegung mit höchster Geschwindigkeit gegen geringe Widerstände auszuführen („schneller erster Schritt“).

Mischformen der konditionellen Fähigkeiten

Schnellkraft ist die Höhe der schnellstmöglich einsetzbaren Kraft (Springen).

Schnellkraftausdauer beschreibt die Wiederholbarkeit von Schnellkrafteinsätzen (Gymnastikreihe).

Kraftausdauer beschreibt die Ermüdungswiderstandsfähigkeit bei Kraftübungen (Reiten in tiefem Boden).

Schnellkraftausdauer (Springen, Dressur, Vielseitigkeit)

Schnelligkeitsausdauer (Rennen, Vielseitigkeit)

Technik

Unter Technik fallen die koordinatorischen sowie Bewegungsfähigkeiten. Sie sind bedeutend für das Erlernen sportlicher Techniken.

Eine Bewegung bei einer sportlichen Aktivität wird in der Regel gewollt und bewusst ausgeführt.

Die Aktionen der Muskeln müssen hierfür durch differnzierte Reize gesteuert werden.

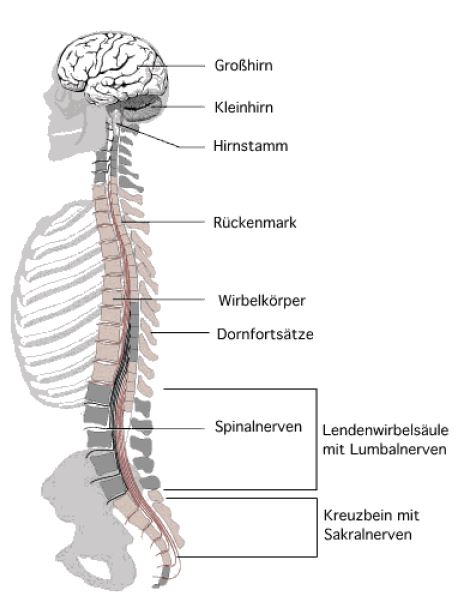

Diese Aufgabe des Steuermanns übernimmt das aus Gehirn und Rückenmark bestehende Zentralnervensystem (ZNS).

Durch einen Bewegungsantrieb kommt es im Grosshirn zu einer auf bereits Erlernten (im Kleinhirn gespeicherten Bewegungserfahrungen

und -programmen) und äusseren Informationen aufbauenden Bewegungsvorstellung.

Hieraus wird ein Bewegungsplan zur Realisierung der Handlung entwickelt.

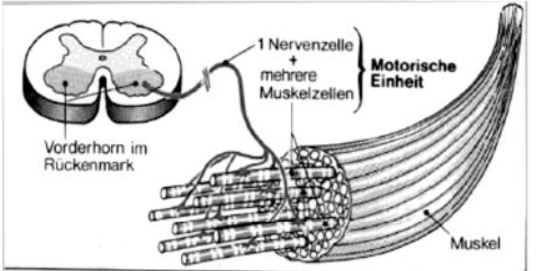

Über das Rückenmark und die herausführenden (efferenten) Nervenbahnen gelangen dann die für die Bewegungsführung bestimmten

Impulse zu den betreffenden, für die Ausführung zuständigen motorischen Einheiten.

Eine motorische Einheit besteht aus einer speziellen Nervenzelle (Motoneuron) und den von ihren Nervenfasern versorgten Muskelfasern.

Das Zusammenspiel der einzelnen motorischen Einheiten innerhalb eines Muskels bezeichnet man als intra-muskuläre Koordination.

Das Zusammenspiel mehrerer entgegengesetzt handelnder (agonistisch und antagonistisch) Muskeln oder Muskelgruppen bei

komplexen Bewegungen nennt man inter-muskuläre Koordination.

Über die von den Sinnesorganen zum ZNS führenden (afferenten) Nervenbahnen gelangt eine Rückmeldung über die Übungsausführung

zurück zum Gehirn, mit der die Bewegung korrigiert und neugeplant werden kann.

Bei komplexen Übungen kann die Ausführung nicht bis ins Detail bewusst ausgeführt werden. Das Grosshirn ist für die bewusste

Steuereung der Bewegung verantwortlich. Es hat nur eine begrenzte Kapazität und greift auf im Kleinhirn gespeicherte, bereits

erlernte Bewegungsmuster zurück.

Je mehr Teile einer Bewegungshandlung im Kleinhirn deponiert und von dort unbewusst gesteuert werden können, um so ökonomisierter

und automatisierter wird eine Bewegung.

Die bewusste Kontrolle des Grosshirn entfällt und es entstehen neue Freiräume für detaillierte Verbesserungen und für neue Aufgaben.

Reiten ist eine höchst koordinative Sportart. Alle einzelnen Bewegungen müssen aufeinander abgestimmt werden.

Die Koordination der Hilfen ist schwierig. Angst hemmt die gut funktionierende Koordination.

Die Koordination lässt nach, wenn die Kondition und damit die Konzentration schwächer wird, also Ermüdung eintritt!

Aus Sicherheitsgründen durch angemessenes Training und behutsames Reiten Training mit ermüdeten Pferden vermeiden,

um Unfälle und Verletzungen durch unkontrolliertes Auftreten zu verhindern.

Für einen Reitanfänger kann eine Runde am Stück aussitzen schon sehr anstrengend sein! Deshalb lässt seine Koordination

ggf. schon sehr früh nach, da er die Belastung nicht gewohnt ist bzw. muss die Fähigkeit zur Koordination der Hilfengebung

überhaupt erst ausgebildet werden, da der Reiter körperlich noch nicht in der Lage ist, die entsprechenden Muskelgruppen mit

der nötigen Intensität anzusteuern. Pferd: Schulung bzw. Neu- Erlernen des Aussengalopps nicht nach ermüdender Arbeit durchführen.

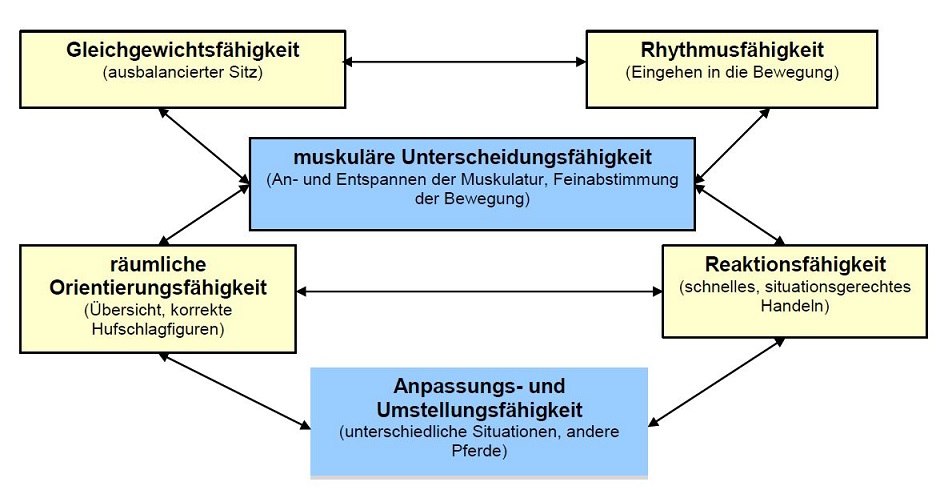

Zu den koordinativen Fähigkeiten zählen:

- Rhytmus

- Gleichgewicht

- Geschicklichkeit

- Reaktion

- Timing

- Anpassung/Umstellung

- Simultan/Mehrfach-Handeln

- Auge-Hand-Koordination

- Orientierungsfähigkeit (Richtung, Abstand/Distanz)

- Differenzierungsfähigkeit (Bewegungsphasen fein abstimmen)

Beispiele

Das korrekte Reiten von halbe Paraden, also die Koordination/ Abstimmung von Schenkel-, Gewichts- und Zügelhilfen

und das gleichzeitige, ständige Eingehen in die Bewegung des Pferdes erfordert ein Höchstmaß an Körpergefühl und Kontrolle

der jeweiligen Bewegungen ( Muskelgruppen und Nerven).

Rhythmisierungsfähigkeit: Im Springen Bewegung des Galopps aufnehmen, Gefühl für das richtige Tempo entwickeln,

Rhythmus ggf. ändern oder erhalten, je nach Situation, Galoppsprung, Voraussetzungen des Pferdes…

In der Dressur zunächst das Verschmelzen mit der Bewegung, den Takt/Rhythmus nicht zu stören und in der Folge die

Bewegungen durch die eigene Hilfengebung qualitätvoller zu machen (Übergänge Tempounterschiede).

Gleichgewichtsfähigkeit:

Springen: der Bewegung folgen, im Absprung und über dem Sprung und in der Folge Körperschwerpunkte zusammen bringen,

positive Beeinflussung des Bewegungsablaufes

Dressur: Sitzposition in dynamischem Gleichgewicht erhalten können, Gewichtshilfen einsetzen und dabei unabhängig sitzen können,

Körperschwerpunkt folgt dem des Pferdes (Verstärkungen)

Reaktionsfähigkeit:

Springen: auf Situationsänderungen z. B. eine engere Distanz nach einer weiter gestellten Distanz zu reiten;

richtig und angemessen reagieren, wenn das Pferd etwas Unvorhergesehenes tut

Dressur: situativ richtige Dosierung der Hilfengebung, z. B. rechtzeitiges Vorfühlen der Hand nachdem ein Pferd im Genick

nachgegeben hat oder auch Vorausahnen von Reaktionen des Pferdes und damit verbundene entsprechende Einwirkung.

Orientierungsfähigkeit:

Springen: Distanzen und Linienführung wahrnehmen, z. B. „Wann wende ich von der Bande ab?“ oder „Wie wird meine Absprungdistanz?“

Dressur: Orientierung im Viereck, z. B. „Wie teile ich meine Hufschlagfiguren ein?“ oder „Befinde ich mich genau auf der Mittellinie?“

Differenzierungsfähigkeit:

Bewegungsphasen fein abzustimmen

Springen: Pferd→ ruhiges Hingaloppieren zum Hindernis in Verbindung mit schnellkräftigem Absprung, Reiter→ Hilfengebung richtig dosieren z. B. Schenkelhilfen grob oder fein…

Dressur: Pferd→ aus energischem Antritt in Verstärkung wieder zurückführen, Reiter s. o.

Psychische Fähigkeiten

- Motivation

- Leistungsbereitschaft

- Stressbewältigung

- Emotionen

- Vertrauen

- Erfahrung

- Charakter

- Temperament

- Lernfähigkeit

- Konzentration

- Mut

- Entschlossenheit

- Aufmerksamkeit

- Angstfreiheit

Taktisch-kognitive Fähigkeiten

Sensorische Fähigkeiten

- Beobachtungsfähigkeit

- Orientierungsfähigkeit

Kognitive Fähigkeiten

- Wissen über Wettkampfregeln

- Wissen über strategische und taktische Regeln

- Wissen über situationsgebundene Verhaltensweisen

Intellektuelle Fähigkeiten

- Entscheidungsfähigkeit

- strategisch-taktische Denkfähigkeit

Soziale Fähigkeiten

Soziales Umfeld

- Familie

- Freunde

- Beruf/Schule

Trainer und Trainingsmöglichkeiten

- Ausbildung und Persönlichkeit des Trainers

- Sportstätten, Ausrüstung, Zeit

- Gesundheit und Ausbildungsstand der Pferde

Ernährung und sportmedizinische Betreuung

Weitere grundlegende Faktoren

Entwicklungsbedingte Faktoren

- Sensitive, für die sportmotorische Entwicklung bedeutende Phasen

- Belastbarkeit

Genetisch bedingte Faktoren

- Konstitution

- Talent

- Lernfähigkeit

- Intellektuelle Fähigkeiten

Konstitution

Konstitution betrifft die Anatomie sowie den physiologischen Zustand des Sportlers.

Sie ist genetisch bedingt und gibt Aufschluss darüber, wie belastbar der Sportler

im Moment ist bzw. für welche Sportdisziplin eine Eignung besteht.

Zur Konstitution zählen körperliche Merkmale, wie z.B. Grösse, Hebelverhältnisse, Muskulatur

sowie kognitive Merkmale, wie z.B. Auffassungsgabe, Intelligenz.

Weiterhin ist für die Beurteilung der Konstitution Charakter und Temperament bedeutsam.

Gesundheit

- Anfälligkeit

- Chronische Krankheiten

- Verletzungen

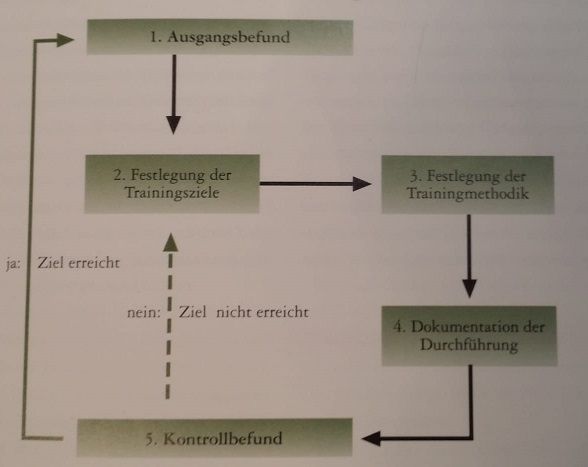

Trainingsplanung

- orientiert sich vorrangig an den Trainingszielen

- Gibt zeitlichen Rahmen für den Einsatz der ausgewählten Trainingsmethoden, -inhalte, -mittel und Kontrollmaßnahmen vor

- lang-, mittel- und kurzfristige Ziele

- was, wann, wie oft und in welcher Intensität trainieren

- Häufiges Anpassen des Trainingsplans erforderlich

- manchmal verletzungsbedingte Trainingspausen erforderlich

- Analyse des Trainings bei Misserfolgen

- Erstellter Trainingsplan gibt jederzeit gute Orientierung